Ein robustes System für viele Umläufe

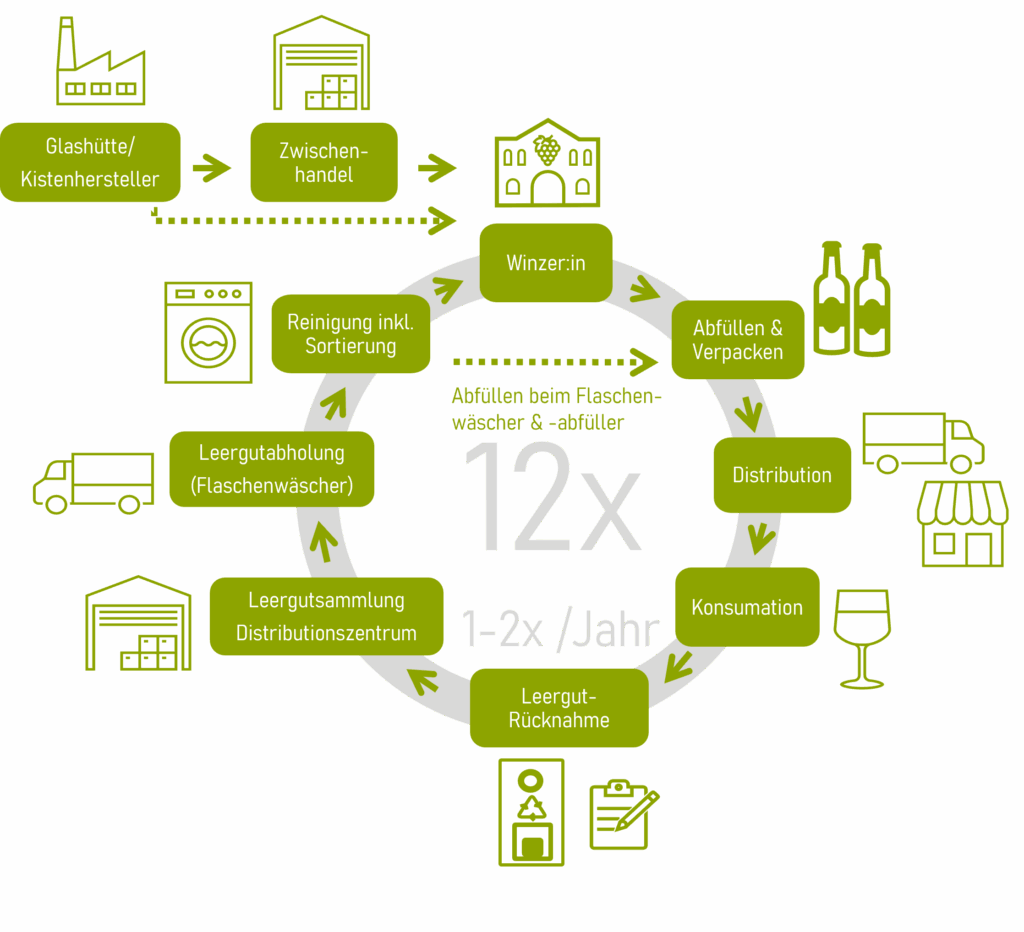

Die neue Mehrweg-Weinflasche wurde für mindestens 12 Umläufe entwickelt. In der Praxis bedeutet das: Bei einer typischen Nutzung von einer Befüllung pro Saison hält die Flasche über ein Jahrzehnt. Winzer:innen mit mehreren Füllterminen pro Jahr und einem schnellen Rücklauf des Leerguts können sogar zwei bis drei Umläufe pro Jahr erreichen.

Verkauf an lizenzierte Nutzer:innen

Pool-Flaschen und -Kisten können entweder direkt bei den Hersteller:innen oder über lizenzierte Händler:innen mit einer sogenannten ‚Ermächtigung‘ bezogen werden. Diese bestätigt der Verkaufsstelle, dass die Käufer:in einen Lizenzvertrag mit dem Pool abgeschlossen hat und die darin festgelegten Mengen bezieht. Diese Ermächtigung erhalten die Winzer:innen direkt vom Pool-Koordinator.

Flasche und Kiste im Kreislauf vereint

Flaschen und Kunststoffkisten werden zunächst separat bezogen und erst nach dem Abfüllen miteinander kombiniert. Von diesem Zeitpunkt an verbleiben die Flaschen während aller weiteren Prozessschritte durchgehend in der Kiste – vom Versand bis zur Rückgabe des Leerguts.

Retourlogistik primär über Spülbetriebe

Die Auslieferung der gefüllten Weinflaschen erfolgt auf gewohntem Weg, entweder direkt oder über den Handel an die Gastronomie oder die Endkonsument:innen. Nach dem Konsum werden die leeren Flaschen über die selben Vertriebskanäle zurückgeführt – ähnlich wie bei Mineralwasser oder Saftflaschen. Ein wesentlicher Unterschied: Im Weinbereich übernehmen die Retourlogistik größtenteils die Spülbetriebe.

Reinigung inklusive Wiederbefüllung im Spülzentrum möglich

In den Spülzentren werden Flaschen und Kisten gereinigt und als Einheit wieder bereitgestellt. Viele dieser Betriebe verfügen zusätzlich über Abfüllanlagen und können den angelieferten Wein aus Winzertanks direkt wieder in die gereinigten Flaschen abfüllen und etikettieren – ein effizienter Kreislauf mit minimalem logistischem Aufwand für die Winzer:innen.

Koordination im Pool-System

Ein zentraler Pool-Koordinator sorgt dafür, dass:

- die Flaschen nach dem Umlauf wieder bei den richtigen Abfüller:innen ankommen,

- ausreichende Mengen und Qualitäten verfügbar sind,

- und der Schwund (z. B. durch Verlust im Markt oder Ausschleusung) gerecht auf alle Teilnehmer:innen verteilt werden.

Warum die Kiste unverzichtbar ist

Für Handel und Flaschenproduzenten ist entscheidend, dass die Flasche durchgängig in der Kunststoffkiste verbleibt. Die Kiste erleichtert das Sortieren, Lagern und Transportieren, schützt zugleich die empfindlichen Flaschenwände und -mündungen und trägt wesentlich dazu bei, dass die Flaschen viele Umläufe schadlos überstehen.

Die Retour-Logistik

Rückgabe

Konsument:innen geben ihr gesammeltes Leergut entweder direkt an der Verkaufsstelle oder bei anderen teilnehmenden Betrieben zurück. Je nach technischer Ausstattung erfolgt die Rücknahme entweder über Leergutautomaten oder manuell.

Abholung durch Wein-Logistik

Im Handel werden die Flaschen direkt in den Kunststoffkisten gesammelt und anschließend in den Distributionszentren gebündelt zur Abholung bereitgestellt. Zentraler Ansprechpartner für den Handel ist Wein-Logistik GmbH in Parndorf (↗).

In manchen Fällen übernehmen auch Winzer:innen die Rückführung des Leerguts – beispielsweise wenn:

- sie ihre Flaschen im eigenen Betrieb reinigen, oder

- sie den Transport im Auftrag eines Spülbetriebs durchführen.

Vorsortierung auf allen Stufen

Dank der gut sichtbaren Prägung auf der Flaschenschulter ist die Mehrweg-Weinflasche eindeutig erkennbar. Daher wird erwartet, dass das zurückgegebene Leergut vorsortiert ist – also ausschließlich die vorgesehenen Mehrwegflaschen enthält, ohne Vermischung mit Fremdgebinden.

Die Pool-Koordination

Das Mehrwegsystem der neuen Mehrwegflasche funktioniert als Pool-System: Weinbaubetriebe in ganz Österreich verwenden dabei einheitliche, neutrale Flaschen und Kisten. Da die Betriebe diese selbst anschaffen, sind die Winzer:innen auch Eigentümer:innen des gemeinsamen Mehrwegpools.

Ein Pool-Koordinator übernimmt als neutraler Treuhänder die organisatorische Leitung des Systems. Seine Aufgabe ist es, einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen – insbesondere, dass Flaschen und Kisten in ausreichender Qualität und Menge verfügbar sind. Zudem sorgt er dafür, dass sich alle teilnehmenden Betriebe anteilig an den Kosten für Schwund sowie für die Neuanschaffung von Gebinden beteiligen.

Bekanntgabe von Bestands- und Füllmengen

Je nach Größe des Betriebes erfasst der Pool-Koordinator jährlich oder vierteljährlich die Daten der System-Teilnehmer (Bestände, Füllungen, die Ausschleusungen und den Nachkauf). Diese Daten werden vertraulich verarbeitet und dienen unter anderem zur Berechnung des Schwunds über das gesamte System.

Zusätzlich überwacht er die Einhaltung der geltenden Regelwerke und gibt regelmäßig aktualisierte Quoten für den Einsatz von Flaschen und Kisten (gereinigt vs. neu zu beschaffend) vor. Ohne diese Steuerungsfunktion besteht die Gefahr, dass die Rückläufe der Leergebinde ungleich verteilt sind und sich bei manchen Teilnehmer:innen Überbestände bilden, während andere zu kurz kommen. Im schlimmsten Fall befinden sich die auszugleichenden Bestände an entgegengesetzten Enden Österreichs und würden zusätzliche Transporte zum Ausgleich erfordern. Das gilt nicht nur für Perioden hoher Nachfrage, wenn alle Teilnehmer:innen zeitgleich Leergebinde benötigen, sondern auch für Phasen, in denen der Bedarf an Leergebinden gering ist und die Betriebe die eigenen Lagerstände niedrig halten wollen.

Ebenso geht es darum, eine gleichbleibende Qualität der Flaschen und Kisten im System sicherzustellen und zu vermeiden, dass Flaschen, die optisch und funktional nicht mehr den Anforderungen entsprechen, zu spät ausgeschieden werden.

Transparente Daten – faire Verteilung

Der Pool-Koordinator erfasst regelmäßig die relevanten Betriebsdaten der Teilnehmenden – je nach Größe jährlich oder quartalsweise. Dazu zählen:

- aktuelle Bestände,

- abgefüllte Mengen,

- Ausschleusungen,

- etwaige Nachkäufe.

Diese Daten werden vertraulich verarbeitet und dienen u. a. zur Berechnung des Schwunds über das gesamte System hinweg. Auf dieser Basis wird auch ermittelt, wie viel jede:r Teilnehmende zur Wiederauffüllung des Pools beitragen muss.

Steuerung verhindert Engpässe und Überhänge

Eine weitere zentrale Aufgabe des Pool-Koordinators ist die aktive Steuerung des Umlaufs: Er gibt regelmäßig aktualisierte Quoten heraus, z. B. zum Verhältnis von wiederverwendeten zu neu zu beschaffenden Gebinden. Ohne diese Steuerungsfunktion könnte es zu ungleicher Verteilung der Leergebinde kommen – etwa wenn bei einem Betrieb Lagerüberhänge entstehen, während ein anderer mit Engpässen kämpft.

Gerade in Zeiten hoher Nachfrage (etwa zu Beginn der Abfüllsaison) oder bei rückläufigem Bedarf (z. B. in ruhigeren Monaten) ist es entscheidend, die Logistik zentral zu koordinieren. Ansonsten müssten teure Ausgleichsfahrten quer durch Österreich organisiert werden – mit entsprechendem Mehraufwand für alle Beteiligten.

Qualität im Kreislauf sichern

Ein weiterer Fokus liegt auf der Qualitätssicherung im System. Der Pool-Koordinator achtet darauf, dass Flaschen und Kisten, die den optischen oder funktionalen Anforderungen nicht mehr genügen, rechtzeitig ausgeschieden und ersetzt werden. So bleibt die Wertigkeit und Verlässlichkeit des Mehrwegsystems dauerhaft erhalten.

Die Lizenzgebühren

Die Kosten für die Pool-Koordination werden als Lizenzgebühren auf die Anzahl der Füllungen umgelegt und werden bei einem geringen einstelligen Cent-Betrag pro Füllung liegen. Die Lizenzen werden periodisch vom Pool-Koordinator eingehoben.

Das Pfand

Der Pfandeinsatz wird das erste Mal beim Verkauf durch die Abfüller:innen eingehoben und fällt dann auf jeder Stufe des Kreislaufs an. Das heißt, die Winzer:innen kaufen neue Leergebinde ohne Pfandeinsatz und verkaufen die gefüllten Weinflaschen mit Pfandeinsatz. Jede:r weitere Abnehmer:in zahlt den Pfandeinsatz bei der Übernahme und stellt diesen bei der Übergabe an die/den nächste:n Abnehmer:in in Rechnung. Das Pfand unterliegt der Umsatzsteuer von 20%.

| Brutto (inklusive 20% USt) | Netto | |

|---|---|---|

| Flaschenpfand | € 0,60 | € 0,50 |

| Kistenpfand | € 6,00 | € 5,00 |

Ein (hohes) Pfand hebt die Rückgabequote bzw. gibt den Winzer:innen neues Kapital für den Nachkauf, falls die Gebinde von den Konsument:innen nicht mehr zurückgegeben werden. Dabei ist es ökonomisch sinnvoll, dass die Pfandwerte in etwa bei den Einkaufspreisen für Neugebinde liegen. Aus diesem Grund haben z. B. auch die heimischen Brauereien Anfang 2025 das Pfand für die die 0,5l-Bierflasche von 9 auf 20 Cent erhöht. Flaschen und Kisten für die neue Mehrweg-Weinflasche sind aufgrund des höheren Materialeinsatzes und der geringeren Produktionsmengen deutlich teurer in der Anschaffung als Bierflaschen, deshalb gibt es kein einheitliches Pfand mit den Bierflaschen.

Die Flaschenreinigung

Lange Zeit waren in vielen Weinbaubetrieben Flaschenwaschmaschinen anzutreffen. Wegen der Dominanz der Einweg-Glasflasche wurde mittlerweile der Großteil dieser Anlagen wieder abgebaut. Bei der Einführung des neuen Mehrweg-Systems arbeiten wir daher vor allem mit leistungsfähigen, externen Spülzentren in den Weinbaugebieten zusammen, die schon jetzt Lohnwäsche – und in der Regel auch Lohnfüllung – anbieten.

Weil beim neuen Mehrweg-System Flaschen UND Kisten standardisiert sind, ergeben sich neue Möglichkeiten: Während bei der klassischen Lohnwäsche die/der Winzer:in – in einem geschlossenen Kreislauf – immer nur die eigenen Gebinde reinigen lassen, ist es jetzt möglich, Flaschen und Kisten zu tauschen. Winzer:innen müssen daher nicht mehr auf die Reinigung warten, sondern können beim Spülzentrum sofort schmutzige gegen saubere Gebinde eintauschen.

Weil nicht mehr nur eigene Flaschen verwendet werden, gewinnt die Qualitätskontrolle im Kreislauf an Bedeutung. Ziel ist es daher auch, die bestehenden Spülzentren beim Ausbau der Qualitätssicherung zu unterstützen:

Maschinelle Flascheninspektion kann auch minimale Beschädigungen erkennen, die mit freiem Auge vielleicht nicht sichtbar wären. Mit den Maschinen wird auch die Ausschleusung zu stark abgenutzter Flaschen besser harmonisiert.

Auch wenn die Flaschen durch die Behandlung mit warmer Lauge bzw. warmen Wasser nach der Reinigung selbst trocknen, verbessert eine zusätzliche Trocknung die Ergebnisse.

Ausstattung mit leistungsfähigen, maschinellen Hülsenentfernern, sofern noch nicht vorhanden.

Da die Spülzentren nur einwandfreie Flaschen an ihre Kund:innen weitergeben dürfen, fällt bei der Kontrolle vor und nach der Wäsche der größte Ausschuss an. Ein Anteil von 5% beschädigten Flaschen ist in den Preisen für die Dienstleistung enthalten. Zusätzliche Ausschleusungen werden den Leergut-Lieferant:innen in Rechnung gestellt.

Im Rahmen des Projekts konnten wir mit einer Gruppe an Spülbetrieben zusammenarbeiten, die gemeinsam umfangreiche Erfahrung und technische Expertise aufbringen:

Haimerl Flaschenservice (↗), Langenlois

Christian Schauhuber Flaschenservice (↗), Heldenberg

Manfred Hölzl Brauerei (↗), Wieselburg

Moser Weine (↗), Gols

Winzerservice Kerschbaum (↗), Gedersdorf bei Krems

Natürlich ist das Mehrweg-System offen für weitere Spülzentren oder private Waschanlagen. Bei Interesse an der Teilnahme am Mehrweg-System werden die neuen Spülanlagen vor dem Einsatz geprüft. Dafür kommen neue Analysegeräte vom Projektpartner Vetropack zum Einsatz, die die mechanische Beanspruchung der Flaschen einfach messen können.